10 Feb. Ardamann: Tagebuch eines Sommers

Als ich die Augen aufschlug, fand ich mich in einem weiß getünchten Raum, der mit seiner kargen Einrichtung – Bett, Stuhl und Tisch – mehr an eine Zelle, denn an ein Zimmer erinnerte. Ich musste sie wieder schließen, weil schon dieser eine Blick und die Anstrengung, mich orientieren zu wollen, meinen brummenden Schädel überanstrengt hatte. Das Brausen und Brummen in meinem Kopf schwoll orkanartig an, verebbte, schwoll wieder an. Nachdem ich eine Weile so dagelegen war, wagte ich es wieder und öffnete durstig die Augen, als würde ich über den Rand einer Bierdose fahren, um mit einem metallischen Klick den Schlitz zu öffnen. Diesmal zwang ich mich, die Augen offen zu lassen und den Fokus auf eine viereckige Aussparung in der Mauer mit zwei Nuancen von Blau zu richten: Ein Kobaltblau mit weißen Schaumkrönchen und ein etwas helleres Admiralsblau mit kleinen wolkigen Tupfern. Es war ein Fenster und die zwei Farben waren die von Meer und Himmel. Das Brausen also nicht von Kopfweh hervorgerufen, sondern von Wellen, die gegen ein von hier aus unsichtbares Ufer brandeten. So viel also stand fest: Ich lag in einem Raum, der zu einem Haus gehören musste, das auf Sichthöhe mit dem Meer gebaut worden war. Nur: Wie war ich hierhergekommen?

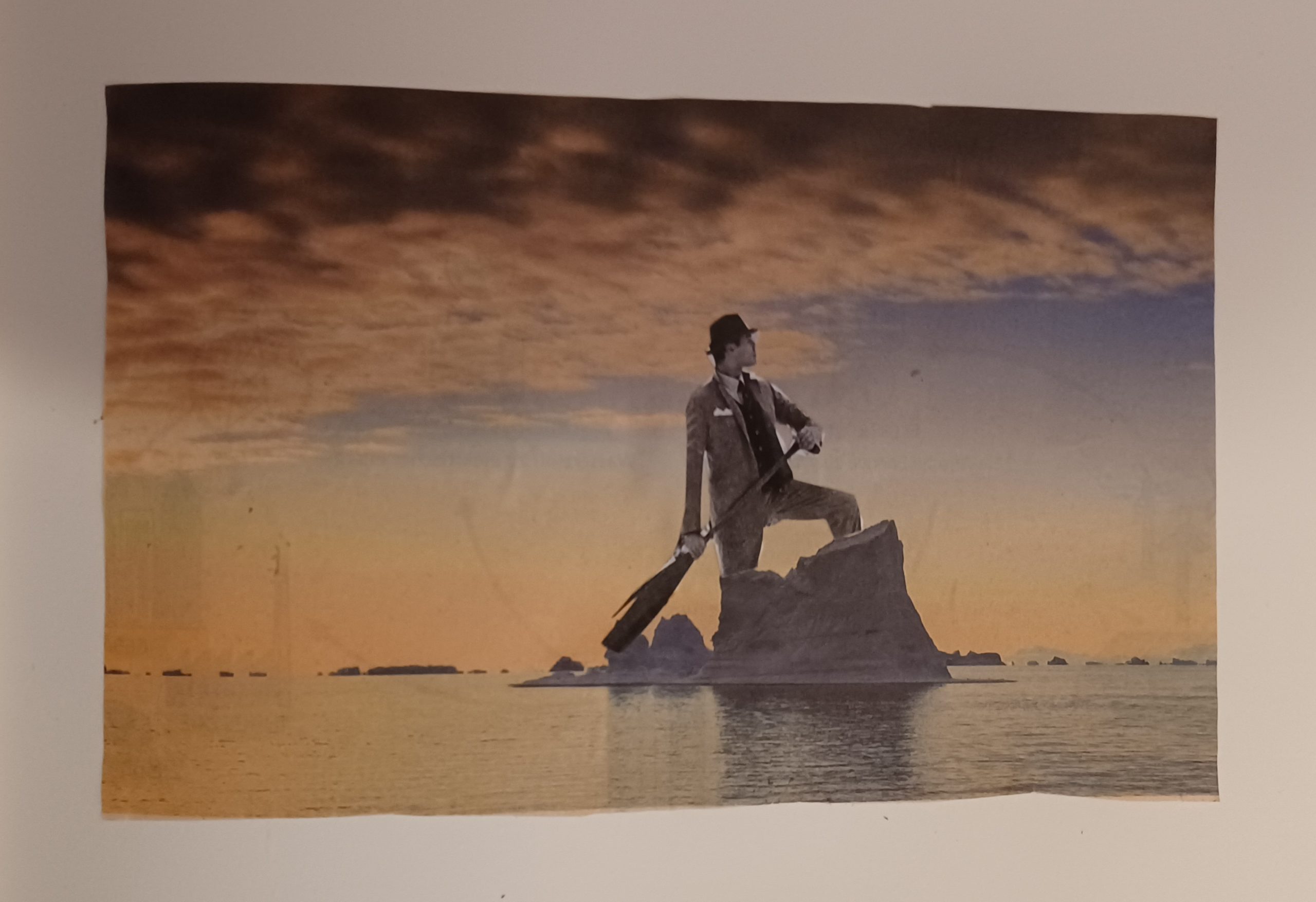

Irgendwer muss mich von dem Felsen gepflückt haben, auf dem ich –in der brütenden Sonne liegend -Eintragungen in mein Tagebuch vorgenommen hatte, die Brandwut wegen des Windes nicht wahrnehmend und – von einem steinschweren Schlaf überwältigt – wie ein Steak gebraten worden war.

Per Anhalter bin ich von Wien nach Griechenland aufgebrochen. Habe für die ganze Strecke bis Athen nur zwei Tage gebraucht. Zuerst ein nettes Ehepaar, dann ein Lastwagenfahrer, der von mir unterhalten werden wollte, um nicht einzuschlafen. Wer von meinem Ziel erfuhr, schüttelte den Kopf über so viel Übermut. Keine günstige Zeit für Reisen nach und in Griechenland. Ja, hast du denn keine Angst. Weißt du denn nicht? In Griechenland herrscht eine brutale Militärdiktatur. Mich kümmert das nicht. Was soll schon passieren? Sind sicher froh über Touristen, die sich trotz der unsicheren Lage ins Land wagen. Unsichere Lage. Kannst du laut sagen. Ausgerechnet heute hat türkisches Militär den Norden der Insel Zypern und ein Drittel der Landfläche besetzt. Die Bildzeitung titelt: „Säbelrasseln im Mittelmeer. Tausende auf der Flucht…“ Deswegen also so wenig Touristen, die sich sonst am Hafen von Piräus um die Plätze auf den Fähren streiten, die Kurs auf die Inseln halten. Ich will nach Kreta. Ich habe wieder unglaubliches Glück. Am Pier einen Fischkutter gefunden, der mich in sternenklarer Nacht und begleitet von Delphinen, die im Mondlicht wie silbrige Sicheln aus den Wellen tauchten, nach Agios Nikolaus, einem kleinen Fischerhafen in der Mirabello-Bucht von Kreta brachte. Die Fischer nicht bei der Arbeit zu behindern, war die einzige Auflage, die mir gemacht wurde. Bezahlen musste ich nichts. Die Reise hat gut begonnen.

Nach stärkendem Frühstück in einem Lokal am Hafen mit überbackenem Käse, Spiegeleiern und gepresstem Orangensaft den ersten Bus genommen. Er führt die oft steil abfallende Küste entlang, hinauf und hinunter zu im Dornröschenschlaf dahindämmernden Bergdörfern. In offenem Gelände halten – wie aus dem Nichts auftauchende, schnauzbärtige Männer und schwarz- gekleidete Frauen den Bus auf – oder ziehen die unter der Decke des Busses angebrachte Reißleine, um wieder in einem Irgendwo zu verschwinden. Ein Huhn gackert aufgeregt in seinem Käfig. Die Bäuerin knotet ihr schwarzes Kopftuch auf und wirft es über das Drahtgestell. Jetzt ist es still. Alle Augenblicke bekreuzigen sich die Passagiere, obwohl ich weit und breit keine Kirche sehe, kein Haus, kein Pfad, nur Macchie, dazwischen Ölbäume, manchmal eine Schafherde, zuerst rote, dann wieder lehmbraune, versengte Erde und auf der anderen Seite das Meer, zerklüftete Felsen und über allem ein ultramarinblauer Himmel.

Zu meinem Entsetzen stelle ich fest, dass ich meinen Rucksack mit den wenigen Habseligkeiten in dem Fischerlokal am Hafen von Agios Nikolaus vergessen habe. Ich könnte auf ihn verzichten, wäre ich nicht so leichtsinnig gewesen, auch meinen Pass in ihm zu verstauen. Was jetzt tun? Ich muss zurück. Da ist nichts zu machen. Ich stehe auf und ziehe an der Halteleine. Der Chauffeur bringt den Bus zum Stillstand. Alle schauen mich fragend an. Niemand kann sich erklären, warum der Fremdling gerade hier aussteigen will. Hier im Nirgendwo. Ich erkläre dem Chauffeur, dass ich meinen Rucksack mit Pass vergessen habe und nach Agios Nikolaus zurückmüsse. Der verständigt sich kurz mit den Passagieren, fordert mich auf, mich wieder hinzusetzen und … ich kann es kaum glauben … fährt mit allen Insassen zurück zum Hafen, damit ich wieder in den Besitz meines Rucksackes komme. Wo auf der ganzen Welt ist das möglich? Weiß nicht, wie ich mich bedanken soll. Kreta und die Gastfreundschaft seiner Bewohner haben mich schon jetzt so für sich eingenommen, dass ich mich dort am liebsten niederlassen würde.

Das erste Mal denke ich nicht mehr an Anna und Ardaman. Ich lasse die karge Landschaft an mir vorbeiziehen, bin voller Dankbarkeit, und mir ist, als könnte mir hier auch nach meiner Rückkehr ein neuer Anfang gelingen, nachdem ich monatelang ohne festen Wohnsitz aus dem Koffer gelebt habe.

Während mir diese Gedanken durch den Kopf gehen, haben meine Augen einen schmalen Pfad entdeckt, der sich die Steilküste hinunterwindet. Unten ein weißgetünchtes Häuschen, auf dessen Dach Wäsche flattert, eine schattenspendende Platane, ein paar steinalte Olivenbäume, der wenigen Erde an der abschüssigen Klippe abgetrotzt, wie von Riesenhand hingeworfene Felsbrocken, mehr nicht, aber genauso, wie ich mir das vorgestellt habe. Hier will und werde ich zur Ruhe kommen. Ich schultere den Rucksack mit den wenigen Habseligkeiten, zu denen neben einem Pullover, der mir in den Bergen Jugoslawiens gute Dienste geleistet hat, eine gelbe Segeljacke gehört, feste Schuhe und eine Zahnbürste. Ich bin jung. Was mich auszeichnet, ist mein durch nichts begründetes Gottvertrauen. Manche sagen, ich sei naiv, andere gehen noch weiter und meinen, dass man naiv auch mit dumm übersetzen könne. Wie dem auch sei, dort unten sind Menschen. Verständigen kann man sich immer. Habe bei Wind und Regen schon in Telefonzellen oder zum Abriss freigegebenen Häusern übernachtet, was – so stellte ich mir vor – gibt es Schöneres, als mir unter freiem Himmel und Myriaden von Sternen eine Bettstatt zu suchen. Aus meiner Schulzeit weiß ich noch einige Strophen aus Ilias und Odyssee auswendig. Wenn es nicht hilft, so kann es auch nicht schaden.

10.03.1974

Alles begann, nein: Alles trieb auf einen neuen Höhepunkt zu in unserer, an solchen Höhepunkten nicht gerade armen, aber noch jungen Ehe, als ein Sechserpack glutäugiger Hindus wie ein Frischimport verbotener Früchte von den Räumen der Wohngemeinschaft Besitz nahm, die die vorigen Bewohner eben fluchtartig verlassen hatten. Mit unserer Ehe stand es nach all den Prüfungen, die ihr vom Zeitgeist der 68iger zugemutet worden sind, nicht gerade zum Besten. Wir hatten uns gerade wieder leidlich aneinander gewöhnt, aber uns gegenseitig für die erlittenen Demütigungen noch nicht wirklich verziehen, und wussten wohl beide, dass unsere Ehe noch ein Experiment, das unsere Sozialisierung nicht nur in Frage, sondern auf den Kopf stellen will, nicht überleben würde.

Die Inder jedenfalls konnten von den Brüchen nichts wissen, die 68 nach Wiederaufbau und Wirtschaftswunder die kerneuropäischen Gesellschaften in zwei leicht zu identifizierende Lager aufgespalten hatte: in rücksichtslose Tabubrecher und Ewiggestrige. Woher sollten sie auch. Sie kamen – wie ich im Gespräch mit ihnen erfahren hatte -, aus einem Dorf, in dem es durchaus noch immer Brauch ist, dass eine Witwe den Scheiterhaufen aus Sandelholz erklimmt, um als Sati, als Frau, die den rechten Weg wählt, ihrem verstorbenen Ehemann ins Jenseits zu folgen. Sie kamen übrigens aus dem gleichen Indien, das eben seine erste Atombombe gezündet hat, und waren ebenso, aber aus anderen Gründen fassungslos über die herrschenden Zustände, wie es die ältere Generation war, als ihr eigen Fleisch und Blut zu Hippies oder militanten Maoisten, ja sogar zu RAF-Sympathisanten mutierte.

Begehren und Aufbegehren jedenfalls hatten sich zumindest bei der Jugend gegenseitig aufgehoben und fanden ihren Zenit in der dramatischen Pause von I can’t get no – und – satisfaction. Ich war 24, wusste nicht, wo oben und unten ist, und hatte es mir – seit drei Jahren verheiratet – in der dramatischen Pause eingerichtet… Das konnte nicht gut gehen.

Wien, 11.04.1974

Hindus aus Uttar Pradesh sind bei uns zu Gast: Indien, der magische Kontinent, von dem ich vermutlich genauso viel oder genauso wenig weiß, wie Ardaman und seine Gefährten von unserem, außer dass Kühe dort heilig sind, Goa ein beliebtes Reiseziel für Aussteiger ist, Ravi Shankar Sitar mit den Beatles dort Sitar spielt und es neben Kamasutrapartys mit Haschischkonsum noch immer Witwenverbrennungen gibt. Nein. Falsch. Die Inder sind in wenigen Tagen zu unseren Gastgebern geworden, und wir sind mittlerweile nur noch geduldet. Es hat eine friedliche Übernahme der Räumlich-keiten, vor allem der Küche stattgefunden. Sie scheinen arbeitsteilig den ganzen Tag mit der Zubereitung unterschiedlichster Füllungen für ihren Fladen beschäftigt zu sein, den sie Chapati nennen. Dazu braucht man nicht mehr als Mehl, Salz, ein bisschen Öl und etwas Wasser. Dann wird der Teig mit Mehl bestreut und zu einem tellergroßen Kreis ausgerollt, mit Butter bepinselt, in einer Pfanne gebraten und übereinandergelegt. Sowohl zur Zubereitung als auch zum Verzehr begnügen sie sich mit den Händen. Am liebsten sitzen sie auf Kissen am Boden und tauchen die turmhoch aufgestapelten Chapatis in unzählige Töpfe mit den unterschiedlichsten Gemüsen und Saucen, die für mich aber der starken Gewürze wegen alle gleich schmecken.

Es scheint sie königlich zu amüsieren, wenn uns deren Schärfe schier den Atem raubt. Dazu nichts anderes als Tee. Tee mit Milch. Auch er würzig, fast scharf. Gut. Richtig gut. Immer steht einer am Herd und kocht Wasser auf. Aus einem Kassettenrekorder dröhnt ununterbrochen indische Musik. Nicht Ravi Shankars Sitar, ein Instrument, das George Harrison von den Beatles als Crossover bekannt gemacht hat. Was Ähnliches, Gewöhnungsbedürftiges, das Moshe, auf den Namen des israelischen Generals Dajan getaufte und – wie dieser auf einem Auge blinde – Katze zur Dauerflucht veranlasst. Überall werden Räucherstäbchen mit einer Komposition aus betörenden Duftnoten abgebrannt. Die Anwesenheit einer Frau in ihrer Mitte scheint sie maßlos zu überfordern. Sie schauen hin, sie schauen weg. Sie unterhalten sich in ihrer gutturalen Sprache, die auch bei Männern keinen wirklichen Bass kennt, und kichern in einem fort wie Schulmädchen. Ich kichere auch, aber das, weil ich stoned bin und mich darüber kindlich freue, dass ich in the magic world of india eingetaucht bin, ohne den für mich unbezahlbaren und sicherlich beschwerlichen Flug dorthin auf mich nehmen zu müssen. (In Indien ist Indira nicht mehr in, auf der Insel trinkt Insa irischen Gin) Ich freue mich, dass es ihnen gut geht, und wir uns wenigstens vorübergehend der Miete wegen keine Sorgen zu machen brauchen. Und ich freue mich, dass es meiner Frau gut geht, die es zu genießen scheint, so viele Männer auf einem Haufen verlegen zu machen. Ich muss zugeben, dass mich das auch ein bisschen anmacht, meine Frau im Kreuzfeuer begehrlicher Blicke zu wissen, obwohl die sexuelle Revolution das Besitzdenken abschaffen will. Ich sage also nicht mehr: meine Frau, sondern nur noch Anna, eine Freundin, wenn ich sie vorstelle. Aber es funktioniert einfach nicht, das Nichtbesitzen-wollen. Die Possesivpronomen mein und dein sind nicht auszumerzen. Sie bleiben im Kopf, auch wenn es als reaktionär gilt. Und Vieles ist reaktionär. Selbst Spiele wie Schwarzer Peter oder Mensch ärgere dich nicht sind verpönt und gehören ebenso zur schwarzen Pädagogik wie der Struwwelpeter. Ich hab’s wirklich versucht; ich wollte es richtig machen. Die sexuelle Revolution war in vollem Gange und ich/ nein wir sind dabei sehr weit gegangen. Viel zu weit.

Für Inder ist es ohnehin absolut tabu, die Frau eines anderen auch nur anzuschauen. Ardaman ist der einzige, dem ich es zutrauen würde, dass er aus einer Mischung puren Übermuts und Selbstüberschätzung einen Flirt wagen würde. Ich will mich auf keinen Fall mit ihm messen müssen. Er ist schön. So schön, wie ein Mann eigentlich gar nicht sein darf. Androgyn wie Jim Morrison etwa, Frontmann der Doors, seines nussbraunen Teints wegen aber exotischer, aber ebenso narzisstisch, weil er um seine Wirkung auf Frauen weiß. Er hat einen gutgebauten Körper, kohlrabenschwarze und obendrein noch glänzende Haare, und Augen, Augen hat er wie Omar Sharif, als würden sie dauernd weinen, aber gleichzeitig die Tränen zurückhalten müssen, und einen fast kindlichen Charakter: Einer, dem man alles, aber auch alles verzeiht, wenn er Mist gebaut hat, nur weil er so bodenlos traurig wie ein Basset dreinschauen und im nächsten Augenblick übermütig lachen kann, indem er seine makellos weißen Zähne bleckt, als würde er für eine Zahncremefirma werben. Dabei habe ich in der Aufzählung seine Brusthaare ganz vergessen. Wie ich ihn um sie beneide. Ich habe nämlich nicht eines. Was für ein Mann. Wäre ich eine Frau, würde ich schwach oder zumindest knieweich werden. Dazu kommt, dass er als einziger ein leidlich gutes Englisch spricht und somit für seine Gefährten unersetzlich ist, nicht aber ihr Boss. Das ist ein anderer. Der aber ist pockennarbig und hat Augen, unter denen ich mich am liebsten wegducken würde.

25.Juli 1974

Oregano- und Salbeiduft schwebt über den Hängen, die Luft ist gewürzt vom wildwachsenden Lorbeer und geschwängert vom Salz der Ägäis. Hohe Klippen stürzen über kurze, schwarzsandige Strandabschnitte, an die das Meer heranbrandet, von oben wie ein Abyss, das alte griechische Wort für die bodenlose Tiefe und die weiten Räume des Big Blue.

Die Mutter von Mikalis verwöhnt mich mit Essen aus bodenständiger Küche. Ungefragt gibt es immer einen Nachschlag, und es freut sie, wenn wir – nach dem ersten Fang – hungrig wie ausgezehrte Steppenwölfe über die zubereiteten Speisen herfallen. Ihr dürfte nicht entgangen sein, dass ich ziemlich abgemagert bin und – im Vergleich zu ihrem baumstarken Sohn – mein Körperbau mehr an eine Gelse erinnert. Ich fühle mich geborgen wie schon lange nicht mehr.

Ich darf ihr um nichts in der Welt in der Küche helfen, aber sie beim Vornamen nennen. Sie heißt Litsa. Zum Haus gehört noch Vasalis. Er sitzt von morgens bis abends im Schatten der einzigen, aber mächtigen Platane, trinkt Ouzo, knackt mit den wenigen Zähnen, die ihm geblieben sind, Berge von Pistazien, spuckt mit einer fast verächtlichen Gebärde deren Schalen auf den Boden, und raucht pausenlos selbstgedrehte Zigaretten. Er sitzt da mit großer Würde, als wartete er auf etwas und hat’s vergessen worauf. Ich hielte es jedenfalls auf diesen Stühlen, die dir in den Hintern schneiden und die Bezeichnung Stuhl nicht verdienen, nicht so lange aus. Von ihm höre ich zum ersten Mal das Wortspiel: “Jéros eimai, allà jerós”, was so viel heißt wie: Alt bin ich, aber stark! “Weißt du”, sagt Mikalis lachend, und ich übersetze sein dürftiges Englisch, das er durch seine Gebärdensprache wettmacht, “du vielleicht denken, kretische Männer steinalt werden, weil Olivenöl und Wein so gut. Falsch! Männer alt werden, weil Frau macht alle Arbeit.” Ich lache. Das dürfte ich eigentlich nicht, denn es ist ein Witz auf Kosten der Frauen, aber er spiegelt die Realität. Da der Mann in Griechenland, einer durch und durch patriarchalen Gesellschaft, zumindest in den Berg- und Fischerdörfern, noch immer der Ernährer ist, hat er wohl auch einmal seinen Beitrag geleistet und darf jetzt ruhig ein müßiges Leben im Ausgedinge führen. Frauen aber dürfen das wohl nie. Vasilis stammt aus Kalymnos, der Insel der Schwamm-taucher. Er war ein halbes Jahr als Gastarbeiter in Deutschland gewesen und hat in einer Schlachterei gearbeitet. Akkord. Furchtbar war das. Nix für Mikalis. Für ein halbes Jahr, das er mit anderen Arbeitern aus Süd- und Südosteuropa verbracht hat, spricht er ein erstaunlich gutes Deutsch. Sein Vater war ein tollkühner Apnoetaucher, der wie so viele vor ihm zwischen Ekstase und Schrecken tief unten am Grund des Meeres nicht seine Seele oder einen Schatz, sondern den Tod gefunden hat. Mikalis ist nicht sehr gesprächig, wenn es um seinen Vater geht. Er spricht überhaupt nicht viel, und wenn, dann sind es abgehackte Einwortsätze, die er pantomimisch so ausdeutet, dass ich zum Verständnis nichts hinzudichten muss: „Ich Kind“, sagt er, nachdem wir das auf zwei Baumstämmen aufgebockte Boot ins Wasser gerollt haben, und deutet seine Größe mit der Handfläche nach unten zeigend an, „mein Vater mich in Wasser so!“, packt mich im Nacken, taucht mich mit festem Griff unter Wasser, bis er mich prustend und nach Luft ringend wieder freigibt und lacht. Ob das die richtigen Trainingsmethoden waren, wage ich zu bezweifeln, trotzdem muss er sehr stolz auf ihn gewesen sein, denn er zeigt mir mit 8 Fingern, wie viele unglaubliche Minuten er mit nur einem Atemzug unter Wasser bleiben und mit einem kiloschweren Stein bis in noch unglaublichere 80 Meter Tiefe vordringen hat können.

Ich habe mich in der Zwischenzeit vollkommen seinem Rhythmus angepasst. Es gibt weder Radio, noch Fernseher und auch keine Zeitung. Trotzdem wissen alle, dass der Putsch der Obristen auf Zypern gescheitert ist, und die Junta zurücktreten hat müssen, was auch hier in diesem abgelegensten Winkel der Insel mit viel Ouzo und Chaniotiko gefeiert wird, dem traditionellen Volkstanz, den Alexis Sorbas alias Anthony Quinn auf der ganzen Welt als Sirtaki bekannt gemacht hat.

Mittlerweile kann ich die Tintenschnecken unterscheiden. Sie haben, bis auf den Nautilus, keine schützende Schale mehr und mussten sich daher etwas einfallen lassen. Das aber müssen ja auch wir. Mikalis meint, dass es nicht nur sehr schwer ist, sie aufzuspüren, da sie sich nicht nur gut tarnen, sondern noch besser verstecken können. Sie bauen sich selber Höhlen aus Steinen und Muscheln, erzählt er, und „wenn ich nicht so gut wüsste, wo sie sich am liebsten aufhalten, hätte ich keine Chance. Außerdem seien sie pfeilschnell. Manchmal tun sie mir sogar leid, wenn sie von meinem neugewonnenen Freund überlistet, auf dem Boden des Bootes landen, längst aber schon nicht mehr, wenn sie nach lecker schmeckenden Zubereitung durch Litsa auf dem Teller liegen.

Das Leben ist trotz seines fast schon rituellen Tagesablaufs abwechslungsreich. Nie ist das Meer, wie es gestern war: Abgesehen von Ebbe und Flut, die allein schon dem Tag einen Rhythmus geben, kann es eben noch gewütet haben, um wenig später so zu tun, als wäre nichts gewesen. Dann liegt es da wie ein flacher Spiegel, in welchem sich Sonne oder Mond ein Bad nehmen. Gefischt wird nur für den täglichen Bedarf. Von den Nachbarn bekommt er im Austausch Olivenöl oder Wein. Ich lebe in einer anderen, fast archaisch anmutenden Zeit, in welcher die Götter bis auf ihre Unsterblichkeit den Menschen nicht viel voraushatten. Homer, der blinde Seher, lebt noch immer, zumindest im Gedächtnis der Alten.

13.05.1974

Heute kam Ardaman zu mir ins Zimmer und fragt mich – so unschuldig er kann: „Your wife has kissed me. What shall I do?“ Ja, da ist guter Rat fast unbezahlbar. Es beschäftigt ihn, und er will ehrlich wissen, was er nun tun soll. Ganz betreten sitzt er da, kann mir nicht in die Augen schauen und ist heilfroh, als ich ihn nach einer längeren Pause, in der mir Einiges durch den Kopf ging, mit der Botschaft entlasse: „My wife can do, what she wants.“ Natürlich stelle ich sie zur Rede. Sie lacht und meint: „Das war doch kein Kuss. Es war ein Bussi, mehr nicht. Er ist nett und aufmerksam mir gegenüber ganz im Gegensatz zu dir übrigens. Seit du Lehrer bist, kommst du heim, als wärst du im Bergwerk g’wesn, sitzt mit den Indern vor der Glotze, lässt dich wie ein Pascha bedienen oder gehst pennen, bis wieder der Wecker läutet.“ Sie hat recht. Ich bin komplett überfordert. Innerhalb weniger Monate schon zweimal versetzt, ist mir schnell klar geworden, dass ich am Regelwerk von Lohn und Strafe, nach welchem Schule seit Maria Theresias Zeiten nun mal funktioniert, wohl nichts ändern kann. Wenn ich in eine dieser überfüllten Klassen gehe und die Türe hinter mir zumache, damit der Direktor vielleicht weniger gut hört, wie es in meinen Stunden zugeht, sehe ich mich – wie ein schon in den Wetten zum Scheitern verurteilter Boxer – in den Ring steigen. Nach 50 Minuten ausgezählt, um beim Bild zu bleiben, hänge ich in den Seilen und weiß, dass ich der Gangaufsichten wegen auch in den Pausen antreten muss und mir noch weitere 5 oder 6 demütigende Runden bevorstehen.

Ich bin bei einem großen Speditionsunternehmen in Norwegen monatelang mit dem Hubstapler gefahren, habe in Schweden Torf gestochen, auf Verschiebebahnhöfen Kalk gelöscht, und bin oft, um mir mein Brot zu verdienen, an die physischen Grenzen gegangen, aber ich war nach getaner Arbeit nie so fertig, wie ich es jetzt bin.

Mochlos, 28. Juli 1974

Es hat sich wie ein Lauffeuer herumgesprochen, dass bei Stamatis ein junger Fremdling untergekommen ist, der zwar nicht griechisch sprechen, aber viele Passagen aus Odyssee und Ilias auswendig hersagen kann. Wo immer wir hinkommen, werde ich in die gute Stube gebeten und aufgefordert, ein paar Zeilen zu deklamieren. Sie hängen an meinen Lippen, als wäre ich ein Bote, der von weither kommt, um ihnen Kunde zu geben von weltbewegenden Ereignissen, die sich vor nicht langer Zeit hier in diesem geografischen Raum zugetragen haben; fast so, als würde es sie stolz machen, weil sie sich als Nachfahren der Helden sehen, die das Griechenland der Antike hervorgebracht hat. Manchmal muss ich insgeheim lachen. Wenn sie wüssten. Wenn sie wüssten, dass ich wegen Griechisch die Matura nicht bestanden und meiner Klasse die weiße Fahne vermasselt hatte. Das aber war nicht meinen fehlenden Kenntnissen geschuldet, sondern konjunkturbedingt der Tatsache, dass ich mich geweigert hatte, mir die Haare kurz zu schneiden. Mehr wäre im Maturajahr 68 nicht verlangt gewesen. Mir aber schien es damals als ein demütigender Kotau vor einem Lehrer, der mit schwarz gewienerten Reitstiefeln und Breeches in den Unterricht kam, und sich mit dem trojanischen Krieg darüber hinwegzutrösten versuchte, dass Hitlers 1000-jähriges Reich leider schon wieder Geschichte war. Als ich dann mit Bürstenhaarschnitt und in der Uniform der österreichischen Gebirgsjäger wieder vor ihm stand, genügte das. „Warum nicht gleich?“, sagte er mit einem satten Grinsen. Ich hatte eine Hundemarke um den Hals, die mir A-Tauglichkeit bescheinigte, und hielt das Reifezeugnis in Händen: Fast ein Mann und wieder im System.

Wien, 17. Mai 1974

Für die Schüler bin ich ein Weichei, einer, der sich nicht durchsetzen kann. Für die älteren Kollegen ein Spinner, der mit dem Kopf durch die Wand will, und für die Wohlmeinenderen unter ihnen – einer, der sich seine Hörner schon noch abstoßen wird: „Wirst schon noch draufkommen!“, wissen sie aus der Zeit, in der sie angefangen haben.

Ich selbst komme mir ohnehin schon vor wie George Forman, den Muhammed Ali mit einem „punch of real power“ niedergestreckt hat.

Letzte Woche zB. steht ein Schüler auf dem Gang und weint halt- und hemmungslos. Auf meine Frage, was denn los sei, zeigt er mir Würgespuren am Hals, die vom Griff eines Lehrers herrühren. Warum? Statt sich gemessenen Schrittes in seine Klasse zu begeben, ist er gerannt. „Naja“, wirst du vielleicht einräumen, „der Lehrer wollte nur verhindern, dass er ausrutscht und hinfällt und ihm etwas passiert.“

Trotzdem: Muss man da gleich jemanden würgen? Immerhin ist körperliche Züchtigung per Erlass eben verboten worden und der Lehrer ist schulbekannt für Tatzen und Kopfnüsse. Gewaltfreie Erziehung scheint noch immer nicht durchsetzbar und an jenen zu scheitern, die es mit der Bibel auch im Neuen Testament halten: „Denn wen der Herr liebt, den züchtigt er…“ Der Direktor scheint das alles in Ordnung zu finden. „Oder wollen Sie etwa eine Anzeige erstatten?“, fragt er mich drohend. „Nein. Nicht ich. Die Eltern des Schülers.“ Ich rufe also die Eltern an und berichte ihnen den Vorfall. „Gewürgt hat er ihn?“, fragt der Vater noch einmal nach. „Alles was recht ist. Ich komme.“ Und was geschah? Der Vater knüpft sich in Anwesenheit des Würgeengels seinen Buben vor und watscht ihn vor aller Augen ab. Der so gedemütigte Bub hasst mich fortan, und in der nächsten Konferenz werde ich vor versammeltem Lehrerteam als Nestbeschmutzer beschimpft, einer, der nicht einmal davor zurückschreckt, einen altgedienten Kollegen um sein Brot bringen zu wollen. Das geht gar nicht. Also wurde ich versetzt. Jetzt stehe ich in Klassen mit Halbwüchsigen in einem Polytechnischen Lehrgang; ein Schultyp, von dem die Öffentlichkeit nichts weiß, weil es niemanden und schon gar nicht die Politik interessiert, ob und wie deren Lehrende ihrem Bildungsauftrag dort gerecht werden. Wenn es mir manchmal in der Hauptschule gelungen ist, wenigstens den Anschein von Unterricht aufrechtzuerhalten, muss ich hier jede Stunde fürchten, in den Wahnsinn getrieben zu werden.

Ja. Anna hat recht. Ich bin ziemlich fertig. Jede Stunde frage ich mich, welcher Teufel mich geritten hat, diesen Beruf anzustreben. Was hat ein Professor während der Lehrerausbildung zu mir gesagt? „Mit ihrer Einstellung werden sie es im Schulbetrieb nicht weit bringen. Ich gebe ihnen ein Jahr. Höchstens zwei.“ Vielleicht hatte er recht. Jetzt, wenn die Kreiden durch die Klasse fliegen oder mich die aus Kugelschreiberhüllen abgefeuerten und mit Spucke zuerst weich gekauten, dann zu kleinen, aber harten Kugeln geformten Papierfetzen treffen, kaum dass ich mich zur Tafel umdrehe, ich die Schüler weder durch mittlerweile immer heiserem Bellen und Brüllen, und noch viel weniger durch bohrende Blicke oder abgezirkelte Lokomotion in den Griff kriege, verhänge ich selbst – der verspottete Rächer der Kleinen und Enterbten – zur Entrüstung der Braven und derer, die zu mir halten wollen, weil ich in Verkennung der schulspezi-fischen Rahmenbedingungen ihr Freund und nicht ihr Feind sein will, Kollektivstrafen. Sie sind zwar gängige Praxis, aber ebenso verboten wie mittlerweile körperliche Züchtigung, – übrigens ein Gesetzeswissen, über das ich sie aufgeklärt habe -, was, wie sich herausstellt, ein Schuss ins Knie war. 20 Minuten Nachsitzen. 20 Minuten, in denen ich noch zwei Kreise tiefer in die von Dante beschriebene Hölle taumle und damit büße, dass ich auf dem Nachhauseweg das Rad neben mir herschieben muss, weil mir irgendein G‘fraßt, wie man hier sagt, den Reifen aufgestochen hat.

Ja. Anna hat recht. Ich bin ziemlich fertig. Jede Stunde frage ich mich, welcher Teufel mich geritten hat, diesen Beruf anzustreben. Was hat ein Professor während der Lehrerausbildung zu mir gesagt? „Mit ihrer Einstellung werden sie es im Schulbetrieb nicht weit bringen. Ich gebe ihnen ein Jahr. Höchstens zwei.“ Vielleicht hatte er recht. Jetzt, wenn die Kreiden durch die Klasse fliegen oder mich die aus Kugelschreiberhüllen abgefeuerten und mit Spucke zuerst weich gekauten, dann zu kleinen, aber harten Kugeln geformten Papierfetzen treffen, kaum dass ich mich zur Tafel umdrehe, ich die Schüler weder durch mittlerweile immer heiserem Bellen und Brüllen, und noch viel weniger durch bohrende Blicke oder abgezirkelte Lokomotion in den Griff kriege, verhänge ich selbst – der verspottete Rächer der Kleinen und Enterbten – zur Entrüstung der Braven und derer, die zu mir halten wollen, weil ich in Verkennung der schulspezi-fischen Rahmenbedingungen ihr Freund und nicht ihr Feind sein will, Kollektivstrafen. Sie sind zwar gängige Praxis, aber ebenso verboten wie mittlerweile körperliche Züchtigung, – übrigens ein Gesetzeswissen, über das ich sie aufgeklärt habe -, was, wie sich herausstellt, ein Schuss ins Knie war. 20 Minuten Nachsitzen. 20 Minuten, in denen ich noch zwei Kreise tiefer in die von Dante beschriebene Hölle taumle und damit büße, dass ich auf dem Nachhauseweg das Rad neben mir herschieben muss, weil mir irgendein G‘fraßt, wie man hier sagt, den Reifen aufgestochen hat.

Mochlos, 30. Juli 1974

Was für ein Friede. Das Raunen und Rauschen des Meeres wetteifert Tag und Nacht mit dem unaufhörlichen Gebrüll der Zikaden. Beides steigert sich bei Flut, wenn die Wellen gegen die Felsen branden zu einem ohrenbetäubendem Crescendo: ein Soundtrack, der mich gleichzeitig aufwecken und wachhalten will. Trotz oder vielleicht sogar wegen der Gleichförmigkeit – weit entfernt von Monotonie – verrinnen die Tage wie im Flug. Ich richte mich nach dem Stand der Sonne, aber ich weiß das Datum nicht mehr. Jeder Tag Sonntag.

Meine Augen trinken sich voll mit der Farbe Blau, für die es keine Entsprechungen auf Paletten von Malern gibt, und meine Ohren versuchen die feinen Unterschiede wahrzunehmen, wenn der Wind in die Olive greift und seine sichelförmigen Blätter zu zweifarbigen Vexierspiegeln macht, grün und silbrig schimmernd, oder ihn rüttelt, als würde er ihn all seines Schmuckes berauben wollen. Über mir jetzt Sterne, getauft auf die Namen von Göttern und Helden, der Mond spiegelt eine Brücke über das Meer bis zu meinen Füßen. Die mit Schaumkronen geschmückten Wellen rasen heran, brechen sich mit einem satten Schmatzen und ziehen sich wieder zurück, als würde man feine Kiesel durch ein Sieb schütten. Das alles will ich speichern, denn ich weiß, wohin ich zurückmuss. Wenn mir wieder einmal alles zu viel werden sollte dort, wo ich herkam und wieder zurückmuss, will ich mich mit geschlossenen Augen auf diesen Flecken einer von Licht, Sonne und gastfreundlichen Menschen gesegneten Insel retten.

Wien, 17. Mai

Und jetzt sitzt ein Inder mit gut sichtbaren Brusthaaren neben mir und fragt, – unruhig auf der Bettkante hin- und herwetzend: „Your wife wants to sleep with me. What shall I do?“ Er will also – übersetze ich für mich – meinen Segen, dass er, – ohne Folgen fürchten zu müssen -, mit meiner Frau ins Bett gehen kann. Ich sag’s dir. Manchmal kommt’s ganz dick.

Was antwortet einer darauf, der Wilhelm Reich gelesen und die von ihm propagierte sexuelle Revolution wörtlich genommen hat, aber noch nicht so weit gegangen ist, sich in einem nach seiner Anleitung zu bauenden Faradayschen Käfig auszuschwitzen, um seinen „Charakterpanzer“ aufzusprengen? Er antwortet frei von Eifersucht, die ja nur seinem unstatthaften Besitzdenken entspringt, und um Pronounciation im besten Schulenglisch bemüht: „“I hardly can believe that, but she is a free person, you know?“ Er kann’s nicht wirklich fassen und starrt mich ungläubig an. Ich kann es selbst nicht glauben. Als Anna nach Hause kommt, frage ich sie, ob das stimme, dass sie mit Ardaman schlafen will. „So, das glaubt er also“, sagt sie lachend. „Ganz schön eingebildet, der Typ.“ Kein Grund also mich aufzuregen.

Mochlos, 1. August

Leider ist heute jemand in diesen Frieden eingebrochen. Ich bin eifersüchtig. Mikalis nämlich scheint seinen Besuch als willkommene Abwechslung zu feiern. Er ist Amerikaner, hat strohgelbe Haare und einen Bart in der gleichen Farbe. Er rahmt sein schmales Gesicht. Auf der Nase sitzt eine Nickelbrille und eine Kobra züngelt über sein rechtes Schulterblatt den Hals hinauf. Sein Körper gestählt, als würde er täglich mit Hanteln trainieren. Er heißt John und er verrät uns nicht nur, dass er im Vietnamkrieg war und desertiert ist, sondern sich auch jahrelang, als wäre das genauso selbstverständlich, vom Norden Europas bis hierher als Lustknabe durchgeschlagen hat. Er zeigt uns als Beweis eine Goldmünze, die er sich bei den Klosterbrüdern auf dem Berg von Athos verdient hat. Er ist einer von zahlreichen Vietnam-Deserteuren, die eben amnestiert worden sind.

Wien, 18. Mai 1974

Irgendwie ist alles aus dem Ruder. Unter welchem Vorwand könnte ich mir einen Krankenstand sichern? Vegetative Dystonie? Gründe? 1000 Gründe. Hier ein paar, und such dir die überzeugendsten heraus:

Weil Summerhill nicht funktioniert bei Kindern mit Gemeindebauhintergrund. Das soll mir der Meister aus England mal vorhupfen. Und überhaupt: Antiautoritäre Erziehung oder gar laissez faire in Einrichtungen, die schon von ihrer Architektur her an Kasernen erinnern, umsetzen zu wollen, kann nach einem Dienstjahr nur zum Burnout führen. „Gegen die Wand“ hieße der Titel für ein Buch, das meine Erfahrungen als Junglehrer in Wiener Hauptschulen“ der 80iger Jahre zum Inhalt hat. Märchen sollten nicht mehr gelesen werden, weil „Böses kommt aus Kinderbüchern.“ Spiele mit Wettkampfcharakter sind verpönt, und die Regeln für „Mensch ärgere dich nicht“ in „Ich helf dir in dein Haus“ umgeschrieben. Wie soll das funktionieren? Losgelassen auf Schüler und Schülerinnen, die kein anderes System als das von Lohn und Strafe kennen. Das kann nicht gut gehen, wenn einer so wie ich daherkommt und sie mit einer zeitgeistigen Erwartungshaltung konfrontiert, die sie nie und nimmer erfüllen können. Wie beneide ich meine Berufskollegen, die von den Schülern manchmal gehasst, aber dafür geachtet werden, dass in ihren Stunden Zucht und Ordnung herrschen. Gleichzeitig kann ich ihren Methoden nichts abgewinnen. Dieser Widerspruch ist kaum auszuhalten. Er zerreißt mich. Auch außerhalb der Schule tobt selbst zwischen Linken ein Kampf zwischen gegensätzlichen Weltbildern.

Wer die Beatles gut findet, ist auf der falschen Seite, haben sie sich doch von der Queen einen Orden umhängen lassen, ganz im Gegensatz zu den Stones und ihrem Frontmann Jagger, der diese Ehrung abgelehnt hat. Die einen stehen für aristokratische, die anderen für proletarische Musik.

Auch woman’s Lib(eration) ist gespalten und treibt seltsame Blüten. Die einen flüchten in Kommunen und lassen sich von selbsternannten Gurus freiwillig als Sexualobjekte ausbeuten, wieder andere outen sich schon beim Kennenlernen als Vertreter von KGG (Kein genitaler Geschlechtsverkehr). Männer verzweifeln auf der Suche nach dem G-Punkt. Uns gibt es für Frauen nur noch in zwei Kategorien: Entweder als penetrante (hier: penetrieren wollende) Machos oder als Softies, wobei die Machos nach wie vor selbst bei den Feministinnen, die ihre Weiblichkeit in weiten Latzhosen und selbstgestrickten XXL Pullovern zu verbergen suchen, heimlich das bessere Los ziehen.

Übrigens: Wer für Sartre ist, schmäht Camus. Camus nämlich konnte Sartre’s kritiklose Haltung zu den Säuberungsprozessen und Straflagern Stalins nicht nachvollziehen, denen Millionen Menschen zum Opfer fielen.

Ich treibe kieloben. Ich taumle orientierungslos durch diese Nanosekunde von Zeitgeschichte mit ihren heißen und kalten Kriegen, und jeder um mich herum scheint genau zu wissen, warum man welche Position einzunehmen und wie man sie gegen Andersgläubige zu verteidigen hat. Ich bin ein Mitläufer, ein Sympathisant und gleichzeitig ein Dissident. Ich will dazugehören und mich gleichzeitig ausschließen. Ich will den Kreis quadrieren.

Richard Nixon hat als erster Präsident der Vereinigten Staaten sein Amt zurücklegen müssen. Watergate.

Die Enthüllungen über die skrupellosen Machenschaften dieses Präsidenten, die nach und nach an die Öffentlichkeit gelangen, haben etwas von einem Dammbruch, da es ein ganzes System in Frage stellt. Deutschland ist wieder Fußballweltmeister. Das nur nebenbei. In Portugal wird ein Diktator gestürzt. Nelken schauen aus den Mündungen von Gewehren Die Kolonien sind weg und Portugal ist wieder das kleine Land, das am Rande Europas ins Meer zu kippen droht. Ich wäre gerne Kung Fu oder ein Rastafari. Auch Clapton wäre ich gerne, aber da hätte ich früher mit der Gitarre anfangen müssen. Dass die Autos wegen der Ölkrise nur noch an bestimmten Tagen fahren dürfen, kümmert mich nicht. Hab ja keines. No woman, no cry. Wie Recht er hat. Ich wünschte, ich wäre Lucy, deren Knochen man eben gefunden hat. Sie sind 3 Millionen Jahre alt. Ihre Sorgen hätte ich jetzt gerne, denn wieder kommt Ardaman.

Diesmal setzt er sich nicht zu mir auf die Bettkante, sondern bittet mich zu einem Treffen in ein Lokal. Was ist jetzt schon wieder? Warum auf neutralem Boden? Was fürchtet er? Es scheint was Ernstes. Und es ist ernst: „Your wife has slept with me. What shall I do? They want to kill me!” Der Reihe nach. Ich muss das erst in meine Birne kriegen. Meine Frau – beachte das besitzanzeigende Fürwort – hat mit Ardaman geschlafen und jetzt soll ich mich darum kümmern, dass sie ihn nicht umbringen? „Hey guys. Geht schon in Ordnung. Wisst ihr, bei uns ist das anders. Männer und Frauen dürfen einander fremdgehen. Natürlich macht man das so, dass der andere nichts davon weiß. Das verlangt der Respekt. Ein Respekt, den du, Ardaman, gröblich und fahrlässig verletzt hast. Das Einzige, was ich zu deiner Verteidigung anführen kann, ist deine Unkenntnis der hiesigen Gepflogenheiten. Ja, habt ihr denn noch alle Tassen im Schrank? (Wie sag ich das nur auf Englisch?) Wenn es bei euch Brauch ist, dass ein Mann von seinem Clan getötet werden muss, weil er es mit einer verheirateten Frau getrieben hat, dann soll mir das Recht sein. Bringt ihn um. Er hat es nicht anders verdient. Vergreift sich an meiner Frau und verlangt von mir, dass ich, der Gehörnte, der Betrogene, ihn aus dem Schlamassel rette, das er angerichtet hat.“ Verdammt noch mal. Bin ich denn wirklich aufgerufen, eine Rede zu halten, um noch Schlimmeres zu verhindern? Mir genügt der Zoff in der Schule. Ich muss mir einen anderen Beruf suchen. Ich tauge nicht zum Lehrer. Mein Leben ist mir aus dem Ruder gelaufen. Ich bin nicht unschuldig. Ganz und gar nicht. Anna will, dass ich ausziehe. Ich hab’s vergeigt. Bald sind die großen Ferien. Zeit zum Nachdenken.

Nachtrag, Mochlos, 28..August

Nun ist so viel Zeit an diesem Ort vergangen, dass ich mich frage, ob mir das alles geschehen ist, oder ich mir einbilde, dass es so hätte sein können. Die Vergangenheit ist märchenhaft geworden. Dabei ist es weniger als zwei Monate her, dass ich ausgezogen bin und manchmal in Telefonzellen übernachtet habe, wenn ich niemanden gefunden habe, der mir ein Dach über den Kopf und vielleicht noch ein Bett angeboten hat. Wie schnell doch das Gedächtnis, das Kronjuwel der Evolution, Erinnerungen löschen kann, die mich immerhin in eine existenzielle Krise geführt haben. Dass sie nun überwunden ist – zumindest will ich es glauben – dazu hat wohl das Meer beigetragen: Das viele Schauen auf das Wasser, das Wahrnehmen seiner Färbungen im Tagesablauf, das sanfte Ausrollen von Wellen an seinem Ufer, ihr wildes Brechen, das Ansteigen und Verebben, fast gleichnishaft für das Leben und für die Launen des Schicksals, dem es zuweilen unterworfen zu sein scheint, weil ich Ursache mit Wirkung verwechsle und ich noch lernen muss, Verantwortung für mein Handeln zu übernehmen.

Ich habe zwei Monate von dem gelebt, womit die Einheimischen auskommen. Bin mit Mikalis aufs Meer gefahren und habe ihn auf seinen Tauchgängen begleitet. Stundenlang haben wir die erbeuteten Tintenfische auf dem Steinboden weichgeklopft. Zu Mikalis hat sich eine Freundschaft entwickelt, die fast ohne Worte auskommt. Ich weiß nicht, wie ich ihm und seiner Mutter danken soll, die mich wie einen zweiten Sohn aufgenommen und behandelt hat. Ich schenke Mikalis meine Segeljacke. Er freut sich darüber wie ein kleines Kind. Das ist alles, was ich geben konnte. Das wenige Geld muss für die Rückreise reichen.

Wien, 7. September 1974

Ardaman ist nach London seiner Braut entgegengeflogen. Die Hochzeitsvorbereitungen waren, wie sich zur maßlosen Enttäuschung von Anna herausgestellt hat, schon in vollem Gange, als er das Techtelmechtel mit ihr begonnen hat. Sie hatte ihn zur Rede gestellt, und das Schloss zur Wohnung ausgewechselt. Er hat das nicht hinnehmen wollen und ihr die Autofenster eingeschlagen. Das war das letzte, was ich von den beiden gehört habe, und dass sie die Scheidung will und ihren Namen zurück.

Ein neues Schuljahr hat begonnen. Ich schließe die Augen und gehe den Ziegenpfad hinunter zum Meer. Wir ziehen das Boot über den Kies, bis es – vom Wasser umspült – nicht mehr aufsitzt. Mikalis hat seinen Neoprenanzug an und wirft die Harpune ins Boot. Es ist schwierig bei Flut gegen die Brandung anzukämpfen… Was aber brandet, ist der Lärm von 45 Schülern und Schülerinnen, die genau so wenig wie ich wahrhaben wollen, dass die Stunde schon längst begonnen hat. Ich schwimme. Schon wieder. Ein Sturm peitscht die See. Nichts glättet die Wogen. Das Wasser schlägt über mir zusammen. Niemand, der mich rettet. Nichts, was mich tröstet. Auch die Erinnerung an Mochlos, an Kreta, Michalis und Litsa nicht.

Views: 94

Manfred Voita

Posted at 09:47h, 10 FebruarLieber Helmut, da ist dir ein beeindruckender Text gelungen, in dem Welten aufeinanderprallen, es zurückgeht in eine von heute aus ferne Vergangenheit und uns konfrontiert mit unseren Ideen und den manchmal entgegengesetzten Gefühlen und Wünschen. Radikal naiv, aber auch offen und verletzlich zu sein, entsprach dem Zeitgeist und in diesem Text zeigst du, wie das gut gelingen und wie es heftig scheitern kann.

Helmut Hostnig

Posted at 14:53h, 10 FebruarLieber Manfred. Ich danke dir fürs Lesen und Kommentieren. Dass sich jemand so viel Zeit nimmt, erstaunt, begeistert und ermutigt mich. Hab noch einmal herzlichen Dank.