13 Feb. Bregenz: Vaterstadt und Muttersprache?

Ich möchte dich heute zu einem Spaziergang durch meine ehemalige Heimat- oder Vaterstadt einladen. Ich will mich dieser Stadt zuerst annähern, als wäre ich ein Fremder, den es zu einem kurzen Aufenthalt nach Bregenz verschlagen hat. Wie sich aber bald herausstellen sollte, ist dies kaum möglich, da ich mit ihr allzu vertraut bin, und mich die Straßen und Wege rufen, die ich als Kind und Jüngling (gibt es dieses Wort noch?) gegangen bin. Trotz der unübersehbaren Veränderungen, die in all den Jahren meiner Abwesenheiten stattgefunden haben, überlagern sich wie unter Blaupausen die Gegenwart von damals mit der von heute, vermischen sich, so als würde ich im Wachen träumen.

Ich möchte dich heute zu einem Spaziergang durch meine ehemalige Heimat- oder Vaterstadt einladen. Ich will mich dieser Stadt zuerst annähern, als wäre ich ein Fremder, den es zu einem kurzen Aufenthalt nach Bregenz verschlagen hat. Wie sich aber bald herausstellen sollte, ist dies kaum möglich, da ich mit ihr allzu vertraut bin, und mich die Straßen und Wege rufen, die ich als Kind und Jüngling (gibt es dieses Wort noch?) gegangen bin. Trotz der unübersehbaren Veränderungen, die in all den Jahren meiner Abwesenheiten stattgefunden haben, überlagern sich wie unter Blaupausen die Gegenwart von damals mit der von heute, vermischen sich, so als würde ich im Wachen träumen.

Ich imaginiere sepiafarben Häuser und Brücken, wo keine mehr stehen, höre Stimmen, wo niemand ist, und kann selbst, wenn die Sirene an einem Samstag Mittag schrillt, – und wie ich es noch aus meiner Kindheit kenne -, mit dem Gedröhne der vielen Kirchenglocken wetteifert, um das Ende einer Arbeitswoche einzuläuten, den Duft von Maggi atmen, obwohl die Fabrik schon lange nicht mehr existiert und nur noch sein Backsteinschlot als Zeuge einer längst vergangenen Epoche in den Himmel ragt.

Vater-Land oder Vaterstadt: Die Väter scheinen den Ort vorzugeben, die Mütter die Sprache. „Heimat“ hat jemand einmal meinen Radiokids geantwortet, als ich sie auf die Straße schickte, um Passantenmeinungen einzufangen, „ist dort, wo ich noch nie war, aber gerne wäre.“ Vielleicht hat er sich mit der Philosophie von Ernst Bloch und seiner konkreten Utopie als Prinzip der Hoffnung beschäftigt, diesem nämlich ging es „ um den Umbau der Welt zur Heimat, ein Ort, der allen in die Kindheit scheint und worin noch niemand war“. Vielleicht aber hat auch er dort, woher er kam, die Geborgenheit vermisst, aus der später ein Heimweh entstehen hätte können. Ich jedenfalls bin froh, dass ich gegangen und nicht mehr zurück gekehrt bin und begreife daher diesen Ort, in welchem ich meine sicherlich prägenden Kindheits- und Jugendjahre verbrachte, heute nicht mehr als Heimat. Ich habe dort weder einen Fußabdruck hinterlassen noch Wurzeln geschlagen. Nein: Heimat ist es keine mehr, aber sie war es.

Vater-Land oder Vaterstadt: Die Väter scheinen den Ort vorzugeben, die Mütter die Sprache. „Heimat“ hat jemand einmal meinen Radiokids geantwortet, als ich sie auf die Straße schickte, um Passantenmeinungen einzufangen, „ist dort, wo ich noch nie war, aber gerne wäre.“ Vielleicht hat er sich mit der Philosophie von Ernst Bloch und seiner konkreten Utopie als Prinzip der Hoffnung beschäftigt, diesem nämlich ging es „ um den Umbau der Welt zur Heimat, ein Ort, der allen in die Kindheit scheint und worin noch niemand war“. Vielleicht aber hat auch er dort, woher er kam, die Geborgenheit vermisst, aus der später ein Heimweh entstehen hätte können. Ich jedenfalls bin froh, dass ich gegangen und nicht mehr zurück gekehrt bin und begreife daher diesen Ort, in welchem ich meine sicherlich prägenden Kindheits- und Jugendjahre verbrachte, heute nicht mehr als Heimat. Ich habe dort weder einen Fußabdruck hinterlassen noch Wurzeln geschlagen. Nein: Heimat ist es keine mehr, aber sie war es.

Welcher Missbrauch mit dem Begriff „Heimat“ schon wieder betrieben wird, davon zeugen die frisch aufgestellten Wahlplakate der Vorarlberger FPÖ, die vor der „Überfremdung in unseren Schulen“ warnen und „Sicherheit“ garantieren wollen. Dass sich selbst im schwarzblauen Ländle Widerstand gegen diese Politik der Angstmacherei und Ausgrenzung regt, bewiesen Bürgermeister und Bewohner einer Gemeinde in Röthis, die vorläufig verhindern konnten, dass eine Familie in einer Nachtundnebel-Aktion in den Kosovo abgeschoben wurde.

Natürlich hatten die geografischen Koordinaten, die Landschaft und die Menschen, aber auch die Sprache prägenden Einfluss auf meine Entwicklung genommen. Wie könnte das auch anders sein.

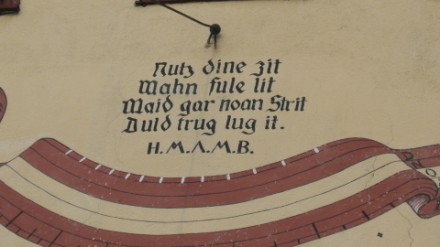

„I bi döt gsi (sprich es mit melodischer Betonung auf döt)“. Das ist weder Thai noch Griechisch, wie das Xi vielleicht vermuten lässt, sondern eben Muttersprache. Was an ihr auffällt, ist, dass sie ohne Mitvergangenheit auskommt (was gsi isch isch gsi, was i ghaa han, han i ghaa und was i gseaha han, han i gseaha = was gewesen ist, ist gewesen, was ich gehabt habe, habe ich gehabt und was ich gesehen habe, habe ich gesehen). Die Voralberger Mundart in allen ihren Färbungen verniedlicht alles, indem sie an die Hauptwörter en -le anhängt, und Zwielaute vermeidet. Beispiel gefällig?

Des Hüsle, wo geschtern brennt hot, hot wega deam schindldächle a schös füerle gea. Verstanden oder soll ich übersetzen? Wer seine Fremdsprachenkenntnis testen will, um sich für einen Aufenthalt bei den Gsibergern zu rüsten, dem rate ich, die vielen Quiz zu absolvieren, in denen nicht ohne Stolz das Besondere dieser Mundart hervorgehoben wird. Wenn du zum Beispiel beim Gemüsehändler eine Gurke kaufen willst, kannst du mit „A Gugomörö, bittschön“ auftrumpfen.

Des Hüsle, wo geschtern brennt hot, hot wega deam schindldächle a schös füerle gea. Verstanden oder soll ich übersetzen? Wer seine Fremdsprachenkenntnis testen will, um sich für einen Aufenthalt bei den Gsibergern zu rüsten, dem rate ich, die vielen Quiz zu absolvieren, in denen nicht ohne Stolz das Besondere dieser Mundart hervorgehoben wird. Wenn du zum Beispiel beim Gemüsehändler eine Gurke kaufen willst, kannst du mit „A Gugomörö, bittschön“ auftrumpfen.

Obwohl also dieser alemannische Dialekt durchaus seinen Charme hat, war ich immer froh, wenn meine Herkunft über die Sprache, die ich neben der Muttersprache erlernen musste, um in den Schulen Wiens zu bestehen, nicht zu erraten war. Viel lieber wäre ich mit der Subsprache der „schwoazn Tintn“, also dem Wienerischen in seiner Ausprägung als Meidlinger Dialekt schon von Kindes Beinen an vertraut geworden, aber des hot nit sölla si.

Obwohl also dieser alemannische Dialekt durchaus seinen Charme hat, war ich immer froh, wenn meine Herkunft über die Sprache, die ich neben der Muttersprache erlernen musste, um in den Schulen Wiens zu bestehen, nicht zu erraten war. Viel lieber wäre ich mit der Subsprache der „schwoazn Tintn“, also dem Wienerischen in seiner Ausprägung als Meidlinger Dialekt schon von Kindes Beinen an vertraut geworden, aber des hot nit sölla si.

Einmal abgesehen davon, dass meine Mutter hier gelebt hat und jetzt meine Nichte dort wohnt, gibt es der vielem Erinnerungen wegen eine Art Verbundenheit mit dieser Stadt. Sie ist zwar nur die drittgrößte im Lande, was auch die Tatsache spiegelt, dass man (außer vielleicht zur Festspielzeit) noch lange vor Mitternacht keinen Menschen mehr auf ihren Straßen findet. Dieses verschlafene Provinzstädtchen schämt sich aber nicht, den Status einer Hauptstadt für sich in Anspruch zu nehmen. Es trotz aller Unkenrufe zu bleiben, bemühen sich die Stadtväter (gibt es auch Mütter?) redlich. Vor allem im Sommer kann es Bregenz, am Ostufer des Bodensees gelegen, in Bezug auf Verkehrsaufkommen und Stau mit jeder Großstadt der Welt aufnehmen. Der vignettenpflichtige Tunnel, mit dem die Stadt umfahren werden kann, hat wenig zur Entlastung dieses Nadelöhrs beigetragen, im Gegenteil: Wer diese Teilstrecke der A14 im Sommer befahren muss, weil er in die Schweiz oder nach Deutschland will, – ja Bregenz liegt genau dazwischen-, tut gut daran, mit genügend Proviant oder Reiselektüre vorzusorgen. Muss ein Einheimischer oder Nativespeaker mal kurz in die Stadt, – er muss seine guten Gründe haben – , hilft ihm auch seine Ortskenntnis nicht weiter. Schleichwege gibt es keine. Irgendwann muss er auf die Hauptstraße. Dort kann er dann im Schritttempo fahrend darüber nachdenken, wem er in den letzten Wahlen die Berechtigung erteilt hat, seine „Vaterstadt“ planmäßig zu verschandeln.

Im Stau steckend erinnert er sich vielleicht an den alten K.u.K. Bahnhof und intoniert, (wenn er trotzdem gutgelaunt bleibt) das damals noch auf Schulausflügen viel gesungene Lied: „Fahr ma no a klele (ein bisschen) mit dem Wälda Isabähle (Bregenzer Wälderschmalspurbahn)“ und geht in Gedanken über die Gulaschbrücke, die direkt von der Stadt zum See geführt hat. Heute, denkt er nicht ohne ein bissele Wut im Bauch, muss ich 300 m weiter zum neuen Bahnhof gehen, von dessen Architektur man nicht weiß, ob hier die 3 f des Funktionalismus „form follows function“ nicht einfach umgekehrt worden sind, und wenn ich von der Stadt aus zum See will, stehe ich meistens vor heruntergelassenen Schranken, weil die Züge im 5 Minuten Takt von Deutschland nach Österreich oder umgekehrt fahren. Immerhin: Die Autobahn, die direkt am See entlang geführt werden sollte, ist verhindert worden und die Geleise sollen, wie es schon einmal Plan war – so die Stadt Geld hat – in den Rücken des Pfänders, dem Bregenzer Hausberg, und des im Allgäu auslaufenden Bregenzerwaldes hineinverlegt werden.

Im Stau steckend erinnert er sich vielleicht an den alten K.u.K. Bahnhof und intoniert, (wenn er trotzdem gutgelaunt bleibt) das damals noch auf Schulausflügen viel gesungene Lied: „Fahr ma no a klele (ein bisschen) mit dem Wälda Isabähle (Bregenzer Wälderschmalspurbahn)“ und geht in Gedanken über die Gulaschbrücke, die direkt von der Stadt zum See geführt hat. Heute, denkt er nicht ohne ein bissele Wut im Bauch, muss ich 300 m weiter zum neuen Bahnhof gehen, von dessen Architektur man nicht weiß, ob hier die 3 f des Funktionalismus „form follows function“ nicht einfach umgekehrt worden sind, und wenn ich von der Stadt aus zum See will, stehe ich meistens vor heruntergelassenen Schranken, weil die Züge im 5 Minuten Takt von Deutschland nach Österreich oder umgekehrt fahren. Immerhin: Die Autobahn, die direkt am See entlang geführt werden sollte, ist verhindert worden und die Geleise sollen, wie es schon einmal Plan war – so die Stadt Geld hat – in den Rücken des Pfänders, dem Bregenzer Hausberg, und des im Allgäu auslaufenden Bregenzerwaldes hineinverlegt werden.

Geld hat die Stadt vor allem für kulturelle Rahmenprogramme, die jeden Rahmen sprengen. Das Kunsthaus in Bregenz, kurz KUB genannt, mit seinen milchglasähnlichen Glaspaneelen, die das Umgebungslicht aufnehmen und in der Nacht das Innenleben preisgeben, ist auf Grund der hochkarätigen Ausstellungen zum Publikumsmagnat für kunstbegeisterte Menschen aus Nah und Fern geworden. Neben dem Spiel auf dem See finden Freunde der Operette und des Musicals im akustisch weithin gerühmten Festspielhaus neben einem großangelegten Parkplatz eine Bühne, welche die Stadt über ihre Grenzen hinaus bekannt gemacht hat. Wer bis dahin bekennen musste, nichts von der Existenz  der

der  Landeshauptstadt von Vorarlberg gewusst zu haben, wurde von niemand Geringerem als 007 aufgeklärt. Als die Wahl einer der vielen Städte, die er im Dienste seiner Majestät bereisen muss, um noch einmal die Welt zu retten, auf die Lokäisch’n der Seebühne und somit auch auf meine Vaterstadt fiel, war sie im Ausnahmezustand, d.h. vollends usm Hüsle, um es in meiner Muttersprache zu sagen, und fand mehr als „Ein Quantum Trost“ in den vielen Vermarktungsmöglichkeiten, die sich daraus ergaben: „Rund 50 Geschäfte boten „007 Prozent Rabatt“ beim Shoppen an, Schuhmacher warben für die weichen Treter des Bondhelden Daniel Craig, und die Bäckerei Schähle hatte „JB“ und „007“-Brezeln im Angebot“, schrieb der Spiegel Online vom 10.5.2008. Dies wurde auch durch einen Freund bestätigt, der den Hype damals überlebt hat.

Landeshauptstadt von Vorarlberg gewusst zu haben, wurde von niemand Geringerem als 007 aufgeklärt. Als die Wahl einer der vielen Städte, die er im Dienste seiner Majestät bereisen muss, um noch einmal die Welt zu retten, auf die Lokäisch’n der Seebühne und somit auch auf meine Vaterstadt fiel, war sie im Ausnahmezustand, d.h. vollends usm Hüsle, um es in meiner Muttersprache zu sagen, und fand mehr als „Ein Quantum Trost“ in den vielen Vermarktungsmöglichkeiten, die sich daraus ergaben: „Rund 50 Geschäfte boten „007 Prozent Rabatt“ beim Shoppen an, Schuhmacher warben für die weichen Treter des Bondhelden Daniel Craig, und die Bäckerei Schähle hatte „JB“ und „007“-Brezeln im Angebot“, schrieb der Spiegel Online vom 10.5.2008. Dies wurde auch durch einen Freund bestätigt, der den Hype damals überlebt hat.

An Baujwelen aus der Zeit des Barock, mit denen andere Uferstädte des Bodensees geschmückt wurden, wird man – abgesehen vom Martinsturm, der einmal als Kornspeicher gedient hat und die größte Zwiebelkuppel Europas aufweist -, in Bregenz wenig finden.

Die Kirche des Mehrerauer Klosters fiel 1806 politischen Wirren zum Opfer. Sie wurde versteigert und Dr.Anton Schneider, ein Bregenzer Andreas Hofer, der die Aufständischen gegen die Bayern und Franzosen angeführt hat, aber sich nicht aufhängen hat lassen, ließ sie bis auf die Grundmauern abtragen. Mit ihren Sandsteinquadern wurde der Hafen in Lindau ausgebaut.

Die Kirche des Mehrerauer Klosters fiel 1806 politischen Wirren zum Opfer. Sie wurde versteigert und Dr.Anton Schneider, ein Bregenzer Andreas Hofer, der die Aufständischen gegen die Bayern und Franzosen angeführt hat, aber sich nicht aufhängen hat lassen, ließ sie bis auf die Grundmauern abtragen. Mit ihren Sandsteinquadern wurde der Hafen in Lindau ausgebaut.

Machen wir uns auf den Weg in die Oberstadt, dem mittelalterlichen Zentrum von Bregenz. Vom Turmstüberl des Martinsturmes aus, das ein heeresgeschichtliches Museum beherbergt, in welchem vor allem Uniformen und Stahlhelme und Waffen aus der NS-Zeit wie Reliquien ausgestellt sind, hat man einen herrlichen Blick über die Stadt und den See.

Das Deuring Schlössle gleich in der Nähe ist noch nicht abgerissen worden. Das über einem Felsabhang gebaute Gebäude und seine Umgebung haben den britischen Maler William Turner zu einigen seiner 20.000 Gemälde, vornehmlich Aquarelle, inspiriert.

Wer einen Streifzug durch die Oberstadt macht, findet den Ehregutaplatz. Er erinnert an ein Bettelweib, das so patriotisch gesinnt war, dass es die Grafen von Montfort und Bayern vor einem Überfall der Appenzeller gewarnt hat. „Wenn des Lueder it gsi wä, wäre mer scho lang Schwitzer“, soll ein Bregenzer nach dem Anschluss 1938 gemeint haben. Die Erste Republik war noch in den Windeln, haben die Gsiberger versucht, sich nach dem Zusammenbruch der Habsburger -Monarchie von Restösterreich via Volksabstimmung loszusagen. Das geschah noch vor dem Bau des Arlberger Straßentunnels, der schon aus religiösen Motiven nicht wirklich begrüßt wurde, weil, wie es damals hieß: „Der Mensch nicht verbinden soll, was Gott getrennt hat.“ Vorarlberg meint „vor dem Arlberg“. Das muss immer wieder betont werden, da legasthenische Zeitgenossen oder begeisterte Radfahrer oft die Buchstaben verwechseln und von Voradlberg sprechen. Das nur am Rande.

Wer einen Streifzug durch die Oberstadt macht, findet den Ehregutaplatz. Er erinnert an ein Bettelweib, das so patriotisch gesinnt war, dass es die Grafen von Montfort und Bayern vor einem Überfall der Appenzeller gewarnt hat. „Wenn des Lueder it gsi wä, wäre mer scho lang Schwitzer“, soll ein Bregenzer nach dem Anschluss 1938 gemeint haben. Die Erste Republik war noch in den Windeln, haben die Gsiberger versucht, sich nach dem Zusammenbruch der Habsburger -Monarchie von Restösterreich via Volksabstimmung loszusagen. Das geschah noch vor dem Bau des Arlberger Straßentunnels, der schon aus religiösen Motiven nicht wirklich begrüßt wurde, weil, wie es damals hieß: „Der Mensch nicht verbinden soll, was Gott getrennt hat.“ Vorarlberg meint „vor dem Arlberg“. Das muss immer wieder betont werden, da legasthenische Zeitgenossen oder begeisterte Radfahrer oft die Buchstaben verwechseln und von Voradlberg sprechen. Das nur am Rande.

90% hatten sich übrigens 1919 für den Anschluss an die Schweiz entschieden. Die Schweiz wollte sich Vorarlberg nicht aufhalsen, um „das sorgsam austarierte Verhältnis zwischen Sprachen und Religionen in der Schweiz nicht durch einen zusätzlichen „Kanton Übrig“, wie ihn die Nachbarn damals liebevoll nannten, mit deutschsprachigen Katholiken ins Ungleichgewicht zu bringen“. So zumindest ist es in Wikipedia nachzulesen. Noch heute kann es einem nach Restösterreich ausgewanderten Gsiberger aber passieren, dass ihm dieses Abstimmungsverhalten von damals vorgehalten wird. Mit unverhohlenem Neid aber wird anerkannt, dass dieses zweitkleinste Bundesland ein nominelles Wirtschaftswachstum verzeichnet, das noch 2005 weit über dem österreichischen Gesamtdurchschnitt lag. Heute ist es allerdings gleich nach Wien Spitzenreiter in der Arbeitslosenstatistik.

Bevor ich mich aber in Daten und Zahlen verliere, möchte ich meinen Rundgang fortsetzen. Schon aus weiter Ferne sichtbar das Kloster der katholischen Ordensgemeinschaft Sacre Coeur, das auf den Grundfesten der 1407 von den Appenzellern zerstörten Burg Niedegge errichtet worden ist und nach seinem Wiederaufbau etliche Jahrhunderte später als Erziehungsinstitut für die Töchter der vornehmen Stände diente. Wenn es in meiner Erinnerung einen Ort mit düsterer Magie gibt, dann ist es für mich dieser. Bevor ich mich aber anschicke, den Deckel meiner Mottenkiste aufzuheben, in der sich die Erinnerungen an den katholischen Kindergarten dort verbergen, und ich Mutter Lena und andere Ordensschwestern, unsere Peiniger von damals – wieder auferstehen lasse, begebe ich mich vorerst lieber auf den Gebhardsberg, von dem aus man bei schönem Wetter weit in das Rheintal und über den See schauen kann.

Bevor ich mich aber in Daten und Zahlen verliere, möchte ich meinen Rundgang fortsetzen. Schon aus weiter Ferne sichtbar das Kloster der katholischen Ordensgemeinschaft Sacre Coeur, das auf den Grundfesten der 1407 von den Appenzellern zerstörten Burg Niedegge errichtet worden ist und nach seinem Wiederaufbau etliche Jahrhunderte später als Erziehungsinstitut für die Töchter der vornehmen Stände diente. Wenn es in meiner Erinnerung einen Ort mit düsterer Magie gibt, dann ist es für mich dieser. Bevor ich mich aber anschicke, den Deckel meiner Mottenkiste aufzuheben, in der sich die Erinnerungen an den katholischen Kindergarten dort verbergen, und ich Mutter Lena und andere Ordensschwestern, unsere Peiniger von damals – wieder auferstehen lasse, begebe ich mich vorerst lieber auf den Gebhardsberg, von dem aus man bei schönem Wetter weit in das Rheintal und über den See schauen kann.

Dort stehen noch die Burgruinen der Festung Hohenbregenz, die in 1647, also in den letzten Jahren des 30 jährigen Krieges von den Schweden gesprengt worden ist. Weiter allerdings kamen sie nicht. Sie sollen von den wehrhaften Bäuerinnen des Bregenzerwaldes mit Sensen in die Flucht geschlagen worden sein. Von hier ist es nicht mehr weit zum Känzeleweg, der nur durch ein Drahtseil gesichert an den Sandstein- und Flüschfelsen entlang führt und zum Selbstmord veranlagte Menschen geradezu herausfordert, den tödlichen Sprung in die Tiefe zu wagen.

Mit einem Blick kann ich von hier aus das Revier abstecken, das ich als Kind und Jugendlicher damals markiert habe. Morgen, wenn das Wetter schöner ist und der Himmel vielleicht blau, will ich dich an die Bregenzer Ach mitnehmen und dann das Kloster Rieden umkreisend den Weg gehen, den wir bei jedem Wetter als Kinder gegangen sind; mein Bruder etliche Schritte hinter mir, weil ich aus Angst vor dem Kindergarten schon wieder in die Hose geschissen hatte.

Mit einem Blick kann ich von hier aus das Revier abstecken, das ich als Kind und Jugendlicher damals markiert habe. Morgen, wenn das Wetter schöner ist und der Himmel vielleicht blau, will ich dich an die Bregenzer Ach mitnehmen und dann das Kloster Rieden umkreisend den Weg gehen, den wir bei jedem Wetter als Kinder gegangen sind; mein Bruder etliche Schritte hinter mir, weil ich aus Angst vor dem Kindergarten schon wieder in die Hose geschissen hatte.

Ein Auszug aus meinen Erinnerungen, den Kindergarten und die Zeit betreffend, in welcher meine Geschwister und ich aufgewachsen sind:

„Mutter hat eine Arbeit und wir einen Platz im Kindergarten gefunden. In den Kindergarten finden wir allein. Wir nehmen eine Abkürzung über Zäune und Wiesen und sind schon dort. Nur darf uns der Bauer nicht sehen und sein Hund uns nicht wittern. Wenn er uns sieht, hetzt er ihn auf uns. Dann rennen wir, was wir können. Nur nicht verprügelt werden.

Wir schleichen durchs taufrische Gras, klettern durch Stacheldrahtverhaue, die im Frühjahr und Sommer der Kühe wegen elektrisch geladen sind, wir versinken knietief im frisch gefallenen Schnee. Nicht mehr Nacht ist, aber auch noch nicht Tag. Viel zu früh stehen wir vor der Mauer, die uns nur den Blick auf ein stufenförmiges Giebeldach freigibt, hinter dem die Sonne auf, für uns aber untergeht; die uns trennen wird von unserem Garten, aus dem wir verstoßen sind. Alles hinter der efeuberankten Mauer gehört zum Kloster, auch der Kindergarten, alles, bis hinunter zum Fluss: Wiesen, Felder, ein kleiner Wald, ja sogar ein Friedhof, dessen Kreuze an manchen Stellen über die Mauer ragen, weil er auf einem Hügel angelegt ist. Der Eingang: Ein großes, schmiedeisernes, schwarzes Tor mit zwei Flügeln und einem Eisenring mit einem Löwenkopf, dessen Maul weit aufgerissen ist. Ich höre ihn brüllen, aber es ist zu spät. Es gibt kein Entrinnen.

So viel Zeit, bis sich der Rachen des Löwen öffnet, so viel Zeit zu verbringen, bis das Tor aufgeht und uns für noch viel länger verschlingt. aber mein Bruder weiß, wie uns nicht fad wird. Was er vorschlägt, wird ausgeführt. Er ist der Boss. Alle in eine Reihe. Gesicht zur Mauer. So ist es gut, ja! Wie die Männer im Bahnhofsklo. Auf die Mauer pinkeln, als wär‘ sie gekachelt. Wer schafft den schönsten Bogen? Wer kann am längsten? Der letzte in der Reihe läuft unten durch und schaut, dass er nicht nass wird. Nein. Warum ich? Du zeigst den Mädchen, wie’s geht. Ich will auch an die Mauer pinkeln. Jetzt renn schon! Schnell, dass du nicht nass wirst, renn! Mit gesenktem Kopf lauf ich los, Augen geschlossen, angefeuert auch von den Rufen der Mädchen, die mir nachfolgen und auch nicht angepinkelt werden wollen. Die rostigen Türangeln quietschen, die Rufe und das Lachen ersticken. Vor mir steht Mutter-Lena. Sie schlägt das Kreuz, so schnell, als wolle sie etwas verscheuchen oder Jesus zum Zeugen rufen, der ja ihr Mann ist, aber leider schon tot. Wir Buben wissen, was jetzt geschieht. Alles aufstellen! Gesicht zur Mauer. Sie ist der Boss jetzt. Sie weiß, was zu tun ist. Gott straft uns durch ihre Hand. Gott ist großmütig, aber seine Geduld hat Grenzen. Gott ist gerecht, aber streng. Gott liebt uns, aber seine Liebe will verdient sein. Mutter-Lena weiß, wie wir seine Liebe zurückgewinnen können. Mutter-Lena weiß die Strafe, die wir verdienen. Sie ist sehr erfinderisch. Sie erfindet so viele Strafen wie wir Spiele. Auf ihre Art liebt sie uns auch. Denn wer sein Kind liebt, züchtigt es. Wir sind überzeugt: Sie wird eine der Ungeheuerlichkeit unserer Straftat angemessene Züchtigung finden. Keine Rute. Kein Stock. Brennnesseln sind es, mit denen wir ausgepeitscht werden. Die nackten Hintern sind rot und brennen. Keiner weint. Keiner schreit. Das macht Mutter-Lena und die anderen Glaubensschwestern noch wütender. Wir sind Indianer und üben: Wer ein Mann sein will, kennt keinen Schmerz!

Jeden Tag komme ich mit vollen Hosen im Kindergarten an. Mein Bruder schämt sich für mich und geht voraus. Er hält sich die Nase zu. Alle tun das, lachen mich aus, schlagen einen großen Bogen um mich. Ich brauch keine Glocke, die mein Kommen ankündigt. Ich gehe breitspurig wie ein trauriger Cowboy, dem das Pferd davongelaufen ist und ich stinke, dass es Gott erbarmt. Nur Mutter-Lena nicht. Die schickt mich wieder heim. Ich weiß nicht, wovor ich mich mehr fürchte, vor Mutter-Lena oder Omaunten. Ich habe keine Wahl. Omaunten weiß ein Mittel, mir das Indiehosenmachen abzugewöhnen. Ich werde ins Zimmer gesperrt und muss dort in meiner Scheiße liegen bleiben, bis Mama heimkommt. Geschah es einmal, öfter, nie? Habe ich es erfunden?

Ihr Gesicht. Ich kann es sehen. Auch heute noch. Wie mit einer Fischaugenlinse aus der Froschperspektive eines Dreikäsehoch: Ihr Stech-apfelblick, die schmalen Lippen, das in der Sonne aufblinkende Kreuz, die schwarze Ordenstracht. Kindergarten? Von Garten ist keine Rede. Der Garten ist dort, wo wir herkamen; vor dem Tor mit dem Löwenkopf. Warum müssen wir dorthin? Wir haben doch auch einen Garten. Warum dürfen wir nicht bleiben? Inge darf auch auf der Straße sein, obwohl ihre Eltern und älteren Geschwister arbeiten gehen. Wir beneiden sie und den Mohrenpeter, der vor dem Kindergarten auf uns wartet.

Peter ist immer schon vor uns da. Im Winter ist es noch dunkel, wenn er von zu Hause losstapft. Er hat schwarze Haare, nicht gelockt, gekraust, und seine Haut ist auch ohne Sonne braun. Er ist anders. Er lebt mit seiner Großmutter. Er darf den Kindergarten nicht betreten. Wie wir ihn beneiden. Er ist ein Bankert, ein Unehelicher, dazu noch in die Tinte gefallen. „1…,2…,3…“, skandiert Erich: „Mohrenpeter!“, rufen wir.

„Er ist ein Heide“, sagt die barmherzige Schwester, die Mutter-Lena heißt, „Er ist kein Umgang“, und was Mutter-Lena sagt, muss befolgt werden, obwohl sie nicht unsere Mutter ist. Wir sind trotzdem alle ihre Kinder. Gotteskinder. Nur der Mohrenpeter nicht. Der ist das Kind von Schande. Wer immer das ist. Sie ist mit Jesus verheiratet. Sie hat ein Kreuz um den Hals. Das ist groß und schwer und da hängt er drauf. Sie ist eine Witwe und sie hat keine Haare, sondern eine Haube; und sie ist bis obenhin schwarz gekleidet bis auf den weißen Brustlatz und die steife Krause aus Krepp, die ein käsebleiches Gesicht rahmt. „Sie hat`s auch nicht leicht gehabt. Außerdem habt ihr dort zu essen bekommen. Was hätte ich tun sollen? Hab ja arbeiten müssen.“, verteidigt sich Mutter, als wir sie erwachsen geworden – darauf ansprechen und fragen, warum sie uns nicht aus dem Kindergarten genommen hat. Sie hat schon recht: Leicht gehabt hat es niemand. Vor allem sie nicht. Sie vor allem nicht.

Auch meine Schwester muss in den Kindergarten, auch wenn sie dort an den Haaren gerissen wird, bis sie aus der Nase blutet. Was kann sie schon machen? Sie muss, wie auch wir haben müssen. Fast alles ist ein Müssen in diesem Haus auf dem Felsen. Eine Notwendigkeit, die keine Einwände zulässt. Wer es nicht leicht hat im Leben, ist entschuldigt; von jeder Schuld freigesprochen. So auch Mutter Lena, die den Kindergarten führt.

Das kommt aus der Not. Das kommt aus der Armut, aus der heraus sie keinen Weg weiß. In die sie geraten ist, als wäre es ein Erbe. Millionen Jahre. Wer reich ist, kann es sich leisten und richten, dass man es im Leben nicht schwer hat. Mutter hatte und hat es jedenfalls nicht leicht…

Views: 86

No Comments